この記事では指の「屈筋腱損傷」について原因と対処法などを解説しています。

一般的な対処法と、手肩改善センターの違いについても書いておりますので、興味のある方は最後までお付き合いください。

屈筋腱損傷は何故起こるか

たとえば指や手の平、もしくは手首に近いあたりが紙や刃物などで切れてしまった経験はありませんか?実はそのあたりが切れたあとは、指の第一関節や第二関節も曲がりにくくなっていることがあります。これは「屈筋腱」という腱が損傷してしまったからです。

そして並走する神経や動脈が同時に切れることもあり、その場は指の感覚が障害されたり、血液が噴出して止まりにくくなることがあります。

指が動かしにくくなる原因

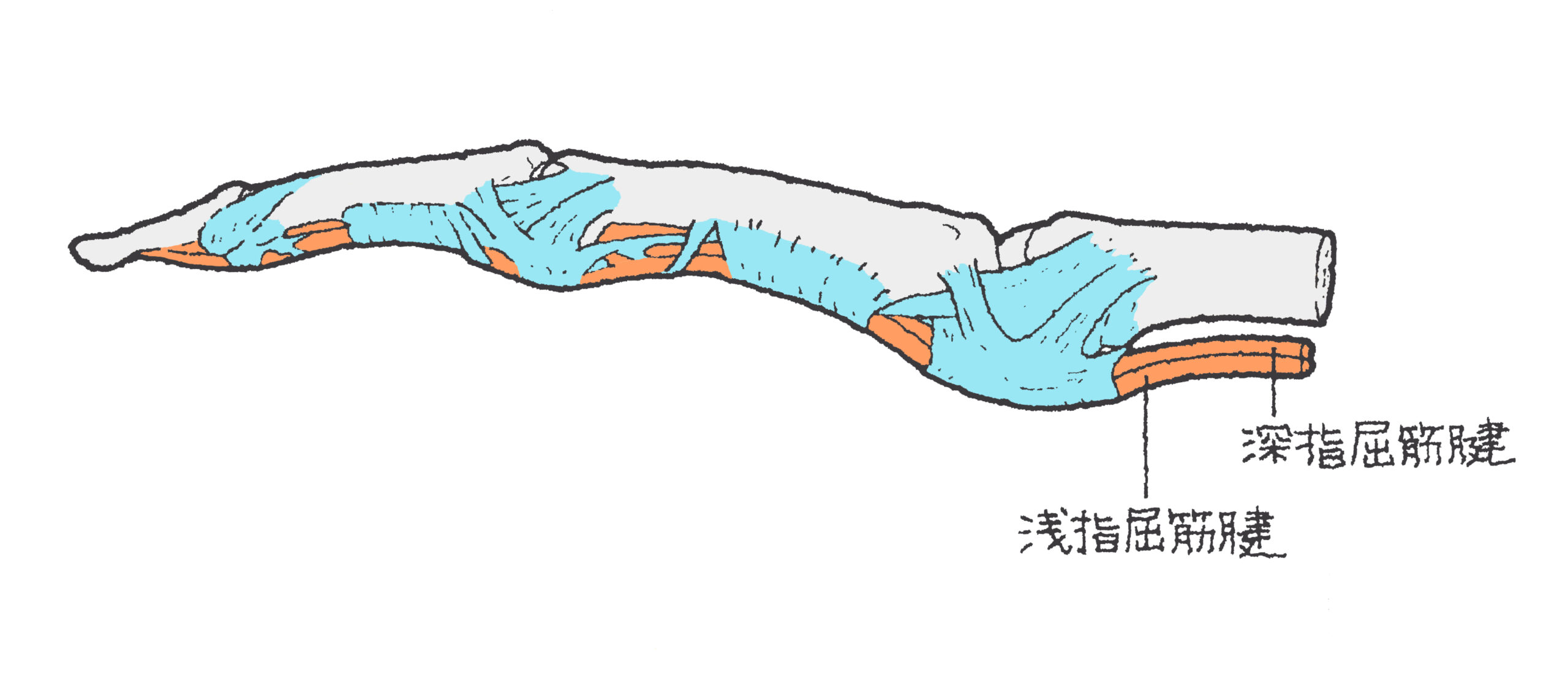

前腕部にある指を曲げる筋肉と指先を繋ぐスジ(屈筋腱)は、手首から手のひらを通り各指の指先まで延びて、指の骨に付いています。

各指では、指を曲げた時にこの屈筋腱が浮いてこないように、腱が腱鞘というトンネル構造の中を通っています。

この腱が刃物で切られたり、指がドアに挟まれたりすると腱が皮下で断裂します。

また、指を曲げようとした時に反対方向に強い力で指が伸ばされて、腱が指の骨から剥がれたときに、筋肉の力が指に伝わらなくなり、指が曲がらなくなります。

徒手検査

このように手首、手のひら、指の手のひら側、に怪我をした後で、指の関節が曲がらなくなったときに指の屈筋腱損傷を疑います。検査方法としては徒手検査が一般的です。

屈筋腱には深指屈筋腱と浅指屈筋腱の2本がありますが、指を曲げたときに指先の関節だけが曲がらない時は深指屈筋腱だけが、そして手前の関節も曲がらないときは、浅指屈筋腱も切れていると判断されます。

一般的な治療

指の屈筋腱損傷は手外科専門医に受診します。

切った直後の腱は縫い合わせることが可能ですが、治癒過程で縫い合わせた腱が周囲とくっつかないように手術直後から動かす必要があります。

そのために拡大鏡や顕微鏡視下での、強固な糸の掛け方で、縫い目が太くならないようにする繊細な操作が必要になります。

特に屈筋腱が通る指のトンネル構造(腱鞘)の中で切れたときには、腱の浮き上がりを防ぐために、より繊細な操作が必要です。

そして手術後も、手外科医の指導を受けたリハビリ訓練士の監視下で、プログラムに沿った手指の運動訓練が3ヵ月間程度必要になります。

トンネル構造(腱鞘)内で切れて2週間以上経った腱は腫れて太くなるため、縫い合わせてもトンネルの中を通りづらくなり、うまくいきません。

指先の骨から剥がれた腱は受傷後数日以内であれば骨に縫い付けることが可能ですが、受傷後日数が経った腱や、鈍器でつぶされて切れた腱、引きちぎられた腱などは、前腕にある長掌筋腱などの腱で置き換える腱移植術が必要になります。

ここで重要な事実として覚えておいてほしいのは、靭帯や腱は血流が乏しい部位も多く自己修復しにくい場所である、ということです。そのため、治るまでには少なくとも1ヶ月から1ヶ月半程度かかり、もっと長期間の治療が必要になることも多い疾患です。場合によっては自然治癒しないこともあります。

手肩改善センターの施術法

上記でもお伝えしましたが手や指には血流が乏しい部位も多くあり、自己修復しにくい場合が多くあります。

上記でもお伝えしましたが手や指には血流が乏しい部位も多くあり、自己修復しにくい場合が多くあります。

血液はそもそも心臓から送り出されているので、症状がある指や手のひら部分だけ血流を良くしようとしても自己修復がしづらいのです。そのため手肩改善センターでは全身の血流に着目しています。

施術に入る前にまずは全身の血流を良くするために、身体の歪んでいる部分をしっかり検査して探していきます。患部だけでなく全身の検査と施術をしていくのが大切です。

そして全身の歪みによって血流が悪くなっているところを施術しその歪みを取り除きます。そうすることで、手や指の痛み、そして可動制限が軽減して、自然治癒力を高めていきます。

まとめ

ここまで屈筋腱損傷についてお話ししましたが、いかがだったでしょうか?一般的な治療と手肩改善センターの施術の違いについてご理解いただけましたでしょうか?

血流の悪い腱の損傷は回復に時間がかかるものです。屈筋腱損傷は若い人でも発症する方が増えてきており、日常生活に支障が出てきたりします。他の治療法を試してもなかなか改善しない、回復をあきらめている、そんな方がいらっしゃいましたら是非一度、手肩改善センターの施術をご利用ください。お待ちしております。